É-me muito difícil falar deste livro. Já o tenho comigo há mais de três ou quatro meses e não consigo folheá-lo na totalidade ou por mais de quatro ou cinco imagens a cada espreitadela.

Não se trata propriamente de um livro de banda desenhada, mas dizer que é uma mera colecção de ilustrações é também um pouco pobre. Talvez seja um desses livros que se encontra num limiar acima (ou abaixo) do qual é difícil dizer que começa (ou acaba) a banda desenhada, mas sobre os quais os mecanismos de análise e leitura propostos por essa arte são utilizáveis. Falo de alguns livros de Hokusai e de Frans Masereel, dos romances-colagem de Max Ernst (La Femme à 100 Têtes e Une Semaine de Bonté), da colecção Poor Richard de Phillip Guston, do Peregrino Blindado de Batarda, a obra de Vicent Fortemps, ou Um mês e um dia de Ruth Rosengarten...

Fredox é designer, trabalha em várias publicações, sendo director da Stronx e participante dos ateliers da Le Dernier Cri, e auto-intitula-se de “manipulateur d’images”. A partir de um imenso banco de imagens montado, estruturado, utilizado e explorado durante anos – um pouco à imagem de outros artistas, sobretudo Gerhard Richter e o seu Atlas – Fredox elabora colagens e montagens que são esmagadoras na sua apresentação. Misturando cenas de cirurgia, campos de concentração, acidentes rodoviários, monstruosidades biológicas verdadeiras ou inventadas, surgem sempre cenas dignas dos piores imaginários infernais de qualquer cultura, sejam eles ocidentais ou orientais, cristológicos e salvíficos ou condenatórios eternamente...

Permitam-me um desvio ultra-conceptual. Antonin Artaud elaborou um conceito que foi readaptado pela dupla de filósofos Gilles Deleuze e Felix Guattari, que se intitula de “corpo sem órgãos”. É um conceito extremamente complexo e não serei eu a pessoa mais indicada em o explicitar ou sequer dar conta das implicações dessa ideia, e sou capaz de estar a exercer uma violência extrema ao aplicá-lo aqui. Esta ideia aponta uma certa atitude contrária à “organização”, isto é, o contrário de um “corpo sem órgãos” não são corpos “com órgãos”, nem sequer os “órgãos do corpo”, mas sim a sua “organização em corpo”. Trata-se de uma certa crítica à psicanálise pelos autores citados, e um aventar de um material conceptual que permite uma nova clínica na observação da esquizofrenia, não como desvios patológicos mas antes como formas de permitir a expressão do desejo, sobretudo nos limites, limites explorados pelo uso das drogas, do masoquismo, etc. Há também implícito um deixar para trás uma vontade em moralizar...

Uma outra associação permitida pelo “corpo sem órgãos”, neste seu movimento que “achata” todas e quaisquer hierarquias num só plano, é o do dos tempos num mesmo tempo. Todos nós organizamos o nosso tempo de vida em tempos: tempo de trabalho e tempo de lazer, tempo de cura, de excessos, de sexo, de dores, de apatia, etc. e todos eles separados por interstícios, pequenos mas marcados intervalos, tempo de locomoção tempo de preparação, tempo de aquecimento, tempo de preliminares, etc.

O que se passa neste livro de Fredox é a busca desenfreada por levar esse tempo de excesso a único tempo possível. A minha associação à ideia de “corpo sem órgãos” passa, em primeiríssimo lugar, por uma ordem extremamente superficial, já que se retratam corpos mutantes retalhados, órgãos e membros sem corpos, corpos com órgãos e membros a menos ou a mais, ou fora do sítio habitual. Mas, em segundo lugar, porque estes corpos se batalham entre si desfazendo os intervalos possíveis entre os tempos organizados. Uma imagem mostra dois corpos mutilados e um deles em estado de decomposição avançado tendo relações sexuais em cima de uma mesa de cirurgia enquanto são operados. Estoutra o que parece ser uma criança divertindo-se com uma guloseima feita de dejectos inenarráveis numa fila em direcção a uma câmara de gás. Aqui vemos um médico a preparar vários enforcados, de pénis erecto, para uma qualquer indústria de carnes. Não existindo propriamente personagens, nem um espaço uno, ou um fio condutor, poderemos coser as imagens (como nas obras de Frans Masereel, com as quais se esposam também conceptualmente, como “crítica à História”, se bem que a estratégia seja muito, muito diferente) com um fio vermelho, de sangue e pingando: Os Dossiers Negros da História não se referem a nenhum momento particular da História, talvez porque se refiram a quase toda a História, sobretudo a do século XX, que não foi necessariamente menos ou mais violenta que qualquer dos outros (passados ou vindouros), mas foi o nosso, e é nosso trauma. Todas as pulsões, por mais abjectas que elas nos sejam, e por mais próximas que elas nos assustem ser, estão aqui apresentadas, quase de uma forma amoral, ou para além dessas divisões. Esta é uma ópera na qual Eros e Thanatos estão claramente presentes, mas não se percebe se se amando, se combatendo, se jogando juntos, se tudo ao mesmo tempo... precisamente porque, simplesmente, existem a toda a hora.

Olivier Deprez, numa entrevista dada à Satélite Internacional (#4), falou de uma oposição conceptual-imagética-conceptual entre a Frémok e a Le Dernier Cri. Sem entrar em detalhes, o que importa é que Deprez fala que ambas as editoras preconizam um “excesso do olhar”, a primeira diminuindo o olhar – as largas e espaçadas vinhetas de Fortemps, o bucólico unheimlich de Alex Barbier – a segunda aumentando-o, pela catadupa de informação (pense-se nos filmes apresentados no último Salão Lisboa, ou nos livros de Pakito Bolino ou Caroline Sury, os mentores...). Essa teoria parece manter-se com Fredox. Há de facto um excessivo detalhismo que leva à aceleração do olhar, mas parece-me que não é pela razão simples da “demasiada informação”, do “frenesim” que nos leva a essa aceleração, mas sim antes porque não somos capazes de parar os olhos em lugar nenhum, do horror que nos apresenta. Num tempo em que ver cadáveres expostos ou pessoas sofrendo sob cataclismos naturais, guerras ou outros desastres já pouco nos toca, talvez estas experiências limite que nos levam à abjecção total e ao repúdio de um livro passe por uma espécie de terapia profunda...

29 de maio de 2005

Les dossiers noirs de l'Histoire. Fredox (Le Dernier Cri).

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:08 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: França-Bélgica, Territórios contíguos

O Fanzine Inabrível (montesinos).

O Fanzine inabrível é um projecto da montesinos (Pedro Moura, com a ajuda preciosa de Carlos Rocha). Trata-se de um fanzine, cuja primeira experiência havia sido tentada em 2004, por ocasião da feira da Família Alternativa, na galeria Zé dos Bois. Desta feita, no âmbito da Feira Internacional de Fanzines em Almada, foi lançada esta série de 11 exemplares únicos, numerados e personalizados. Lançada literalmente, à la Alberto Pimenta, tendo sido entregues à trouxe-mouxe por sobre as cabeças dos participantes, o público em geral.

Acrescentando ao que já havia escrito sobre os fanzines em geral (ver abaixo), digo agora o seguinte: qualquer publicação joga como pode com as expectativas do leitor. Através do título da publicação, do tipo, do autor, da editora, do formato, do design da capa, etc., o leitor cria de imediato, como na paixão à primeira vista, um horizonte de expectativas. Qual a diferença garantida por um fanzine? É que o fanzine, precisamente por a maior parte das vezes ser um objecto não-identificado à primeira, apresenta um horizonte sobejamente mais alargado que as publicações ditas “normais”. Mal abrimos o fanzine, ao sermos deparados com os desenhos, os temas, a montagem, os textos, etc., iremos colocá-lo numa prateleira qualquer conceptual, e em outras, sobretudo as dos gostos pessoais... Mas o fanzine permite que, nesse ínfimo e imperceptível segundo antes de o segurar e abrir, se dê essa possibilidade de energias que fluem espantosamente pelo nosso espírito, de que pode contar uma das mais significativas surpresas da nossa vida. Tal como quando se dá aquele segundo antes de escutarmos os primeiros acordes de uma música que jamais ouvíramos, ou os segundos de escuridão antes das primeiras imagens projectadas de um filme que nunca vimos...

O Fanzine inabrível joga precisamente com essa expectativa. Aparentemente, não é mais do que uma folha de cartão canelado enrolado sobre si próprio e agrafado ou colado, e depois escrevinhado por cima. Bom, esse é o seu aspecto material, de facto. Mas é mais que isso. O seu espírito é um concentrado dessas energias que inauguram as expectativas dos consumidores de fanzines. Ao tê-lo na mão, sentirão correr das mãos até ao âmago das suas almas essa esperança de verem algo que jamais esperariam ver. Uma vez que é inabrível, essa esperança jamais morre, mas é sempre energizada por dentro, eternamente...

Estes 11 exemplares são ainda acompanhados pelo projecto do CD inaudível, uma acção conjunta entre a montesinos e Filipe Leote. Os princípios são os mesmos.

Lista dos Fanzines inabríveis...

1 de 11, exemplar “Especial Natas” – cartão branco, mais certificado de primeiro exemplar; 2 de 11, exemplar “bom tempo” – com autocolante de símbolo meteorológico; 3 de 11, exemplar “Chico Fininho” – a comprido; 4 de 11, exemplar “Pop-Up! mini” – com badana removível; 5 de 11, exemplar “Pop-Up! max” – com badana removível, ao alto; 6 de 11, exemplar “Giducho” – com autocolantes 3D de um ursinho, doce e arco-íris; 7 de 11, exemplar “Quadrado”; 8 de 11, exemplar “enviesado” – quadrado, escrito de lado; 9 de 11, exemplar “às pressas” – tudo escrito à pressa; 10 de 11, exemplar “Totó” – escrito à totó; 11 de 11, exemplar “Geraldes Lino” – para entregar ao Sir Galaad dos fanzines no nosso burgo.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

4:44 da tarde

1 comentários

![]()

La Mort rôde ici. Marko Turunen (v. fr. FRMK).

Lembrar-se-ão os que conhecem, aprenderão os que não, que nos anos 60, houve uma pequena revolução na produção dos comics norte-americanos de super-heróis, graças à casa que viria a ser conhecida por “das Ideias”, isto é, a Marvel, sobretudo graças à equipa de Stan Lee e seus colaboradores, com o óbvio destaque de Jack Kirby. Um dos elementos dessa revolução foi a convergência de princípios narrativos até à data afastados entre si: a invulnerabilidade física dos heróis e a máxima dramatização interior do humano nos mesmos. Pouco me interessa discorrer se isso permitia maior ou menor identificação com as personagens da parte do leitorado adolescente (ou outro), já que cada vez mais penso ser essa identificação uma ilusão, ainda que difícil de ultrapassar. Mas sem dúvida que os atractivos do Homem-Aranha residiam, não na força que possuía em dobrar metal ou em escalar paredes, mas antes nas divisões amorosas, nas situações de ser apanhado in extremis pela Tia May nos seus preparos de herói, nos atrasos constantes em relação à sua vida “normal” causados pela sua vida “super”....

Essa convergência viria a ganhar contornos cada vez mais profundos, à medida que o “Universo Marvel” se ia complexificando e as suas personagens se cruzando, levantando a parada quer nos riscos – as destruições das cidades, civilizações, encontros intersiderais, etc. – quer nas vidas pessoais dos superseres – casamentos, divórcios, namoros confusos, mortes e nascimentos, rivalidades no coração. Exemplo máximo, as relações tempestuosas entre o Quarteto Fantástico e o mundo dos Inumanos, e todas as crises que daí advieram...

Mas novas revoluções do mesmo género e no género nunca seriam feitas novamente no interior da própria “indústria”, mas sempre por fora. Sem dúvida alguma que surgiram novos modos de contar as mesmas coisas, e Alan Moore e Frank Miller contribuíram decisivamente para essas mudanças de tom, mas a incessante busca pela originalidade forçada consequente seria estéril, já que se trataria apenas de se seguir as mesmas linhas, ainda que pelo seu exagero. Mesmo Gaiman com 1602, ou Tom Scioli com os seus plágios misturando nostalgia, epigonia, e retrocesso mental, cada um puxa uma sardinha já morta. Há ligeiramente uma maior torção da parte de escritores como G. Morrison ou W. Ellis, etc., mas ainda assim perpetuando princípios arreigados na indústria e que por isso mesmo possuem limites demasiado visíveis. Para objectos mais estranhos, temos, por exemplo, Marko Turunen.

Para a biografia deste jovem artista finlandês, e outras informações, remeto à leitura do texto no catálogo do Salão Lisboa 2005, onde participou. Foi aí que tive oportunidade de trocar uma ou duas palavras com ele, informações coligidas utilizadas neste texto (veja-se ainda http://www.daadabooks.com/).

Numa época em que se diz que as novas gerações não têm referências culturais ou que fizeram tabula rasa de uma certa tradição cultural (as Altas Culturas, na qual uns dizem não acreditar, pero haberlas, hailas) – asserção jamais acompanhada de considerações sobre a relativamente recente democratização da cultura e do ensino, a proliferação de meios de difusão e produção de conteúdos e conhecimento, da exponenciação da comunicação a vários níveis e da dispersão dos centros, etc. - , Turunen faz algo inusitado: utiliza as suas próprias referências culturais de uma banda desenhada mais comercial, logo, (acusada de “aculturizada”) e transforma-as em símbolos profundos. Dois possíveis mal-entendidos que poderão surgir de imediato que importa corrigir já:

1º não é que M.T. seja o primeiro a fazê-lo, todos nós fazemos uso da cultural popular para falar de outras coisas mais elevadas, mas ele domina essas intensidades de uma forma extremamente criativa, criando um verdadeiro evento, cf. Deleuze, isto é, algo afastado da mais banal e chã das “situações”. Veja-se um exemplo dado por José Gil: todos nós somos capazes de mergulhar uma madalena numa chávena de chá, mas quase ninguém conseguirá transformar isso nas primeiras páginas de A La Recherche...

2º Não se trata de arte pop, já que esta corrente é precisamente o movimento contrário, o aproveitamento de algo considerado “trash”, confirmando-o, ainda que elevando a local antropológico de observação: ou seja, objecto a manter à distância, encerrado numa redoma separadora, etc. Trata-se mesmo de uma reintensificação dessas imagens, dos seus potenciais conteúdos significativos.

Mas em que medida é que há essa transformação? Basta um exemplo, parece-me: de entre os vários artigos que Turunen ilustrou para os jornais, um foi sobre a guerra civil finlandesa, e que usou ele como imagem? Nada mais nada menos do que Black Bolt e Maximus (precisamente dos já referidos Inumanos). A inimizade já existia nessa relação, claro, mas é a sua aplicação a um tema desta envergadura que faz emergir novos significados, quer para as personagens da Marvel quer, acho eu, para a dolorosa experiência histórica.

Um outro aspecto fascinante dessa reutilização está presente nos seus livros, que ele diz serem “autobiográficos”. Mas é este presente volume que essa transfiguração ganha contornos mais definidos e mais amplos: faz-se através dos retratos de si mesmo e dos companheiros (Marko faz-se passar por Alien, um anão com uma cabeça de extraterrestre, a mulher dele é a Mulher-Raspadora, de máscara SM e raios partindo dos olhos) através de avatares que relembrarão super-heróis, que usam os poderes para actividades banais: aquecer uma pizza, despertar sonhos, mudar de pneus. O desejo juvenil em fazer bd de super-heróis era já de longe acalentado, mas houve uma pulsão transfigurada. Na conferência que deu no Salão, mostrou exemplos de bds juvenis redesenhadas: a primeira era amadora, fraca, imitativa, mas a actual, que utiliza precisamente a mesma mise-en-page, já se torna num objecto de diversidade e experimentação... Os vazios, antes meras "ausências", são agora vazios significativos, tal como na pintura chinesa clássica.

A “space opera” de, por exemplo, as aventuras do Quarteto Fantástico na guerra entre Krees e Skrulls encontra aqui um eco numa mais chã “soap opera”, exponenciada não só através das actividades representadas, como também pelas frases – curtas, lacónicas, de uma gramática despojada (sujeito-predicado-complementos) – que, mais que um texto continuo, parecem notas num diário ou numa agenda.

Pescar referências seria enfadonho – estão por todo o lado, desde Kripto, o cão do Super-homem, à Madame Min, como velha perdida. Mas os elementos à la Marvel, sobretudo os não-materiais, estão todos lá, inclusive a obrigatória crise identitária, universo alternativo (o sonho da Mulher-Raspadora), crise universal (o Verão ardendo tudo). Insisto na colagem à Marvel, pois a ausência da revisitação do “momento da origem” impede-me de o fazer ao outro aglomerado comercial do género, a DC (cujas personagens vivem obcecadas – vide Batman e Super-Homem – com as suas origens). Até o clímax, que nos surge como catástrofe aparente, com um nemesis implacável, é cortado por um lacónico “não entendo/percebo” que nos retira a possível satisfação – básica, previsível - que nos é ofertada pelos finais dos “arcos narrativos” dos super-heróis, isto é, a restauração da situação inicial. Mas na vida de todos os dias destes infra-heróis, em que se discute o melhor caminho para o parque ou o número de folhas de alumínio a utilizar na lasagna, os gestos repetidos vezes sem conta jamais são os mesmos.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

4:07 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Finlândia

4 de maio de 2005

Hanao. Taiyo Matsumoto (edição japonesa)

Taiyo Matsumoto é conhecido dos ocidentais pelas edições americanas e francesas de No. 5, Blue Spring e Black & White (ou Tekkinkinkrito). Esta última trilogia foi depois adaptada ao teatro. Matsumoto é indubitavelmente um dos filhos da geração pós-Garo, a famosa revista de banda desenhada japonesa de vanguarda, uma aposta forte numa linguagem menos normativa, menos derivativa, mais arriscada até. Talvez se possa fazer uma comparação, salvas as distâncias, com o papel que a Métal Hurlant cumpriu nos anos 70, em França. As influências de uma certa banda desenhada europeia está patente nas obras de Matsumoto, também aqui ecoando a comparação feita, pois Moebius exerce uma sombra sobretudo em No. 5.

Esta nova leva de artistas japoneses influenciados por uma certa produção de banda desenhada europeia não levantará grandes surpresas, tendo em conta por exemplo a revista de curta duração Error, que tanto publicava trabalhos de autores locais como de franceses (Sfar, Peeters & Schuiten, Guibert, etc.), e cujo logo foi desenhado por Jean “O grão-M.” Giraud, ao passo que a Morning editou trabalhos inéditos de franceses contratados para o efeito, com natural destaque, da minha parte, para E. Baudoin. E ainda não será displicente indicar o trabalho tu-cá-tu-lá com o Japão de Frédéric Boilet. Cereja no topo, é o facto de que Matsumoto viajou pela França precisamente com o intuito de crescer artisticamente, depois de ter desistido de uma carreira desportista. O seu objectivo, nas suas próprias palavras (numa entrevista à Pulp) será aliar o “cool” dos comics norte-americanos, o aspecto “intelectual” da bd europeia e a “leveza” da mangá.

Talvez ele o tenha conseguido com Hanao, ou “Flores”. Esta é uma obra diferente na sua produção, pois foi escrita ao mesmo tempo para ser dramatizada no palco. Trata-se, tal como em No. 5, de uma história intricada entre várias personagens, neste caso de uma família que esculpe máscaras rituais. O filho mais velho do escultor Kiku, Yuri, tem receio de sair de casa, pois sente medo de tudo, do vento à chuva... Porém, é ele quem é capaz de escutar os espíritos que sopram à noite. Seu irmão, Tsubaki, também faz máscaras rituais, mas são desprovidas de “alma” e pouco servem aos propósitos da vila. Segue-se a necessária rivalidade entre irmãos, em que um não compreende o outro, mas sem que exista um conflito aberto. A busca por uma máscara realmente poderosa para um casamento – do “dançarino da chuva” – levará à instalação da crise, que termina com a morte do pai, um homem já velho e frágil, e a decisão de Yuri esculpir essa última encomenda e depois partir para ver o desejado mar... Ele parte, mas acompanhado pelos tais espíritos, como se deixassem de ser tutelares da vila para o acompanhar mais particularmente.

Algumas das páginas reverberam com as influências ocidentais, como as páginas 21 a 24, com o mesmo panorama da sala de jantar onde entram e saem, sentam-se e levantam-se os vários membros da família. É óbvio que também se poderiam citar algumas das composições de pranchas de Tezuka, mas este mesmo foi influenciado por certa estruturação ocidental. As personagens possuem fatos que tanto podem recordar trajes tradicionais nepaleses, como de outras culturas, e os totens em madeira recordarão mais um punhado de culturas diferentes (japonesa, coreana, africana, inuítes, alguns povos ameríndios, etc.), e o ambiente geral é também devedor de um certo ambiente europeizado. Mas há soluções deslumbrantes, como a forma paulatina em que os espíritos vão surgindo pela história – de fantasmas de formas fluidas até se erguerem como austeras árvores no leito de morte do pai – e a página em que o velho moribundo fala do mar ao seu filho Yuri, composta apenas de palavras, sem imagens, em vinhetas cortadas em diagonais bruscas, talvez recordando os sinais que esta “tribo” usa nos rostos ou as linhas que a goiva faz na madeira.

Também as imagens parecem, apesar de serem a tinta, cruzadas sobre o papel com o mesmo violento ímpeto que o gesto do gravador, para sublinhar nos seus ângulos fortes a humanidade deste pequeno drama familiar, o qual passa pelos elementos da descoberta de um jovem das suas próprias potencialidades criativas e, logo a seguir, a sua abdicação, apesar das forças que o apoiam se conservarem ao seu lado. Pouco importará fazer hierarquias dentro dos vários textos de um autor, mas se bem que não me parece ser este o mais acessível livro de Taiyo Matsumoto (ainda sem tradução em línguas ocidentais), é talvez sem dúvida o menos espectacular, e por isso mais humano.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:27 da tarde

3

comentários

![]()

Etiquetas: Japão

(El Otro) Ernie Pike. Héctor Gérman Oesterheld, com Hugo Pratt e outros.

Não há outra forma de dizer isto: Héctor Germán Oesterheld foi sem dúvida o melhor escritor de banda desenhada argentino, muito possivelmente da América do Sul, e merece destaque em qualquer consideração que se faça da banda desenhada a nível mundial. Como se não bastassem no seu currículo algumas das melhores séries de banda desenhada como Sherlock Time, El Eternauta, Mort Cinder, Sargento Kirk, entre outras trabalhos menores que vão sendo agora difundidos fora da Argentina, sendo por isso quase responsável por uma espécie de Risorgimento da bd argentina entre os anos 50 e 60, é também o criador do belíssimo, politiquíssimo e já hagiográfico[1] álbum Vida del Che, com Alberto e Enrique Breccia (pai e filho), dedicado a Guevara, tão imediatamente após a sua morte como 1968, cuja história já faria um interessantíssimo livro, com o pai Breccia a enterrar cópias no jardim para não serem confiscadas...

Em 1957 funda com o seu irmão Jorge Oesterheld as Ediciones Frontera, publicando revistas como as Hora Cero (Semanal, Mensual, Extra), na qual seriam apresentadas as primeiras aventuras da personagem Ernie Pike. Oesterheld era um escritor profícuo, chegando a trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo, com os mais variadíssimos desenhadores, entre os quais Solano Lopéz, Hugo Pratt, Alberto Breccia, Dino Battaglia e, mais tarde, Muñoz. Se são mais propriamente os seus escritos tardios, com um grosso sublinhar nesse aspecto em Che e a segunda parte da série El Eternauta[2], iniciada com López em 76, que Oesterheld assume de uma vez por todas as suas posições políticas de esquerda, algumas das suas atitudes são já visíveis nas obras anteriores. As quatro filhas, como muitas jovens do tempo, associavam-se aos movimentos socialistas de então, e chegaram a integrar-se ao grupo Montoneros, guerrilheiros socialistas que apoiavam o Peronismo (mesmo contra o próprio Peron e depois o regime de general Videla) em 1970, cujas acções se exacerbariam na luta contra a ditadura militar argentina, chegando mesmo a cair na clandestinidade, já que o movimento levava a cabo acções violentas (assassinatos inclusive). Apesar de Oesterheld não ser um “Peronista”, era sim um homem livre, de ideais de esquerda, o que não o impedia de ser amigo pessoal de Jorge Luís Borges; seja como for, pelas suas ideias, e sobretudo pelo livro dedicado a Guevara, será “preso” em 77, e nunca mais é visto. Da sua família próxima, apenas a mulher, Elsa Sánchez, sobrevive.

Oesterheld parece ter posto a uso todo e qualquer género típico da bd – ficção científica, western, histórica, etc. – mas apenas como meio para o seu fim eterno: demonstrar todas as dimensões que pertencem ao humano e que tanto servem para nos unir como para nos separar. O Sargento Kirk, por exemplo, pode ser visto como o primeiro antiherói de Oesterheld, pela transgressão dos princípios do género do western.

Quanto a Hugo Pratt, presumo que o criador de vários dos álbuns mais importantes e famosos alguma vez feitos dispense apresentações. Corto Maltese é uma das grandes personagens da história desta arte, pelas mais variadas razões e, goste-se ou não, é imprescindível ao entendimento da sua evolução. Oesterheld já trabalhara com Pratt em 1952 para a revista Misterix, com a série Sargento Kirk[3], criaria junto a ele Ernie Pike em 57, e mais tarde, voltaria a escrever para o artista italiano, com Ticonderonga. Pratt e Oesterheld entrariam em desavenças autorais que os levaram à separação criativa – daí que se explique alguns dos livros terem na capa apenas o nome de Pratt.

Ernie Pike é um correspondente americano da 2ª Guerra Mundial, que nos conta vários episódios da vida dos combatentes, tanto dos Aliados como os do Eixo, como ainda os que são apanhados no meio. Apesar de ter o seu nome, Pike não é propriamente o protagonista, mas antes um narrador visível das outras personagens. É baseado na figura real de Ernest Taylor Pyle, ou “Ernie”, correspondente norte-americano desde 1935, e depois da entrada dos EUA na 2ª Grande Guerra, correspondente de guerra, cujas crónicas muito pessoais lhe garantiram ser publicados numa centena de jornais, e um exército de fãs na altura. Algumas das suas crónicas influenciaram escritores literários, chegaram a levar à aprovação de leis relativas à soldadesca, e outra curiosidade é o facto de ter sido ele quem “inventou” o termo “G.I. Joe”, aplicado a qualquer soldado americano, anónimo e à partida sem relevo[4]. Ganhou o Pulitzer em 1944, e morreu na batalha de Okinawa de forma estúpida no ano seguinte (já a batalha tinha terminado, a guerra também, mas faltavam uns quantos atiradores furtivos...); muitas das suas crónicas e livros estão acessíveis por edições recentes.

Desconheço de todo até que ponto as histórias contadas pela dupla Oesterheld-Pratt são imediatamente relacionadas com as crónicas de Pyle, mas as histórias que nos ocupam aqui também sublinham, acima de tudo, que se existe heroicidade, ela não é feita em nome da bandeira, mas antes em nome do companheirismo: apesar de tudo, de ser uma guerra e se prestar à lógica do “matar para não morrer”, as personagens acabam por seguir uma determinada ética, e perpassa por muitos episódios uma espécie de deusa Nemesis ao contrário: em que alguém é perdoado numa hora de maior violência por um pequena acção que fizera, até mesmo imponderadamente.

Oesterheld não escolhe uma linguagem propagandística, as coisas não são ditas tão directamente como em Harvey Kurtzman (Two-Fisted Tales e Frontline Combat). Os princípios do respeito pelo ser humano são imanentes, não imediatos. Nunca se é maniqueísta nestas histórias. Algumas são um retrato de como relações mesquinhas sobrevivem à circunstância da guerra, outras de como elas são ultrapassadas, outras em como a heroicidade e o patriotismo – o patrinhoteirismo, diria Eça – se apaga com o amor pelo próximo (mas de uma forma mais profunda que aquela das religiões), as possíveis alianças entre os códigos de honra entre gentleman ou entre verdadeiros guerreiros (nos momentos mais macho de Pike). Por vezes, outras estórias, como a Destinos Cruzados, sobre uma americana encontrando dois “homens da sua vida” no centro dos conflitos, parece partir das premissas de uma comédia de situação de precisamente “destinos cruzados”, quase similares a de um filme de Frank Capra ou Howard Hawks.

O texto é por vezes redundante em relação à acção descrita pelas imagens, o que se desculpará por Oesterheld escrever para muitas séries ao mesmo tempo e estar a contar a história completa antes das imagens. De acordo com Dominique Petitfaux, na introdução francesa (Casterman) a Ernie Pike, era Oesterheld quem escrevia as histórias (o tom oral, “jornalístico”) mas Pratt intervinha bastante. Seria um dificultoso mas não impossível exercício tentar destrinçar a quem cabe os domínios de construção destas histórias, mas lendo quer o que Pratt veio a fazer sozinho em datas posteriores quer lendo as outras “crónicas” de Pike desenhadas por outros autores (e demais histórias de Oesterheld), talvez seja ainda mais simples do que parece à partida. Pratt parece melhorar de facto os guiones de Oesterheld com a sua arte, já que os episódios desenhados por Breccia e López (a série chegou a ser desenhada por outros artistas, para além dos mencionados, também José Muñoz; edições argentinas planeiam disponibilizar tudo) são um pouco mais palavrosos. No entanto, toda a ética e inventabilidade humana pertence a Oesterheld.

Pratt viria a criar, já depois de sair da Argentina, em 1960, duas histórias sobre a II Guerra Mundial para a série War Picture Library da Fleetway (Reino Unido), as quais foram publicadas em Portugal a partir da edição italiana[5]. Estas histórias revelam-se bem diferentes das de Pike, com um heroísmo mais primário, macho, até mesmo abjecto, já que os soldados se comprazem ao máximo com a morte dos inimigos (recorrendo a todo o tipo de artimanhas). A segunda história do livro em português conta a história de um tanque, que poderia lembrar uma escrita por Oesterheld para Pratt (Los Dos Amigos), mas ao passo que a do repórter terminava com uma trágica amizade, reformulando a idiotice dos conflitos de guerra e dos enganos que ela traz, a de Pratt parece viver de um prazer em discorrer sobre armamento (os prefácios de muitos álbuns do argentino vivem dum prazer pouco oculto nas armas).

A preocupação, parece, uma vez que a única personagem regular é o repórter Pike (que não participa nos enredos) – que, como um exponencial Tintin, parece menos escrever reportagens e interagir que servir de catalisador ao contar a acção – obter um personagem que sirva de sábio, quase um filósofo do humanismo, imanente a todos: as nacionalidades passam por todos os campos, de ingleses, americanos, brasileiros, italianos, alemães, senegaleses, japoneses, chineses, franceses... Os pretos são tratados, porém, a maioria das vezes, como selvagens e brutos. Não quero chegar a dizer que há aqui um velado racismo, mas é sintomático que as personagens negras aparecem como representantes de civilizações e/ou culturas ainda pouco associadas à polidez da cidade.

Essa universalidade é procurada através da ausência de introduções circunstanciais: isto é, joga-se com a cultura do leitor para que este entenda que palcos da 2ª GG estão em jogo, e que forças se opondo. Por outro lado, apesar dessa aparente desincorporação de um espaço real, a veracidade das crónicas é acrescida pelo facto de se repetir a fórmula “estou a ser fiel ao que me contaram”, a um só tempo sublinhando a exactidão das mesmas e integrando-as numa longa tradição de contos, quer da literatura fantástica (onde se integrariam nomes como os de Poe, Borges, Eco), mas também os de outras vertentes, desde Heródoto a Rustichello da Pisa. O narrador, logo no primeiro episódio, ao dizer que estas crónicas nunca seriam publicadas na Time ou na Life (e mais tarde, num episódio desenhado por Solano López, vemos mesmo um editor a recusar uma peça de Pike, que nos é contada), mas contando-as à mesma, torna o seu poder ético e veracidade num grau superior àquele que teriam se fossem encontradas nessas publicações mainstream. É mais um sobejamente conhecido recurso retórico a aliar ao apelo pela benevolência dos leitores.

Alguns dos aspectos retratados nestas crónicas são muito avançados para a época e não têm apenas a ver com o facto de retratarem pessoas de ambos os lados das barricadas: em A Grande Marcha, o soldados dizem que a guerra não passa de um “espectáculo”. Guy Debord só viria em 1967, mais de dez anos depois.

A construção de cada história parece obedecer a uma espécie de catálogo de associações e emoções humanas. Não há uma situação repetida em todas as crónicas de Pike. Um caminho paralelo a estas histórias é El Cuaderno Rojo, nas quais Pike “conta” episódios passados com crianças (desenhados por López). Mas haverá outras formas de entender estas histórias? Um dos episódios (Un Teniente Alemán) envolve um cargueiro inglês chamado “Lacinia”, que é bombardeado por um submarino alemão, o qual resgata os sobreviventes e depois é atacado - não obstante o protegerem os seus próprios prisioneiros - por um bombardeiro americano “Liberator” (tipo de B-52). Pensando que “Lacínia” é o nome de uma cidade italiana que dá também um dos epítetos de Juno, e “Liberator” um dos apodos de Júpiter, a leitura de um aparentemente superficial encontro pode imediatamente assumir uma dimensão analógica interessante. Obviamente que essa leitura só se torna iluminadora do texto se de facto uma leitura desse tipo se manifeste nos restantes textos, e exerça uma forma de atenção sobre todos eles que se demonstre válida. Será interessante estudar os episódios baseados totalmente em casos verídicos (em Pyle), os que misturam invenções com factos reais, ou os que são totalmente falsos (isto é, literários, como a breve adaptação do conto de Jack London – citado! – de Lost Face). Mas essa caça a referências e fontes pouco adiantaria à moral da história e à investigação dos seus mecanismos formais.A arte de Pratt tem muitas soluções soberbas, como a mistura de tinta-da-china e aguarelas a preto (as edições a cores, como a da Norma, desvirtuam por completo a arte original), chegando por vezes ao nível da abstracção: em Guardia Nocturna, os traços que servem para erigir uma densa e pesada selva atingem um grau belíssimo tal que lembram os do isolado Wu Zheng (séc. 13), mestre do subgénero da pintura chinesa do ciclo da vida do bambu, naquilo que foi o mais feliz encontro entre caligrafia e pintura (afinal, uma sublimação do que a bd também é, encontro entre escrita e desenho). No entanto, há problemas quanto à narratividade das imagens, como os constantes “salto no eixo” errados, que provocam alguma disrupção na sua leitura. É uma pena não ter tido acesso a edições completas ou calendarizadas, de forma a poder apreciar a evolução das escolhas e experiências gráficas e narrativas da dupla (e dos outros), mas sobretudo de Pratt, na sua segunda fase da carreira.

[1] Não seria preciso ser Jan Baetens a utilizar o termo, mas o seu ensaio – incluído no título da bibliografia - sobre este livro é indispensável a um bom entendimento do valor cultural e político que este álbum de banda desenhada teve na construção da imagem do Che nos anos vindouros.

[2] El Eternauta, por exemplo, foi distribuído com o diário Clarín, numa daquelas colecções como e fazem cá no burgo: Clásicos de la Biblioteca Argentina. Representa algo a junção de autores como Borges, Sábato e Cortázar a este álbum de bd... Uma abertura de espírito que por aqui falta generalizar.

[3] Editado em Portugal, em dois volumes, pela Bertrand, em 1986. O nome de Oesterheld não aparece em ldo algum, já que estas séries foram feitas a partir das italianas. Um primeiro volume de Ernie Pike chegou a ser traduzido e paginado para a mesma colecção, mas à última da hora, infelizmente para nós, foi cancelado.

[4] Termo que seria mais tarde heroicizado e utilizado para o nome de mais um super-herói de guerra.

[5] Relatos de Guerra (Edições 70).

Este artigo é feito com material de apontamentos subsequentemente utilizado num artigo publicado na Vértice, sobre banda desenhada e guerra. A capa corresponde à edição recente, de 2004, de 2 vols., pela Ancares (Argentina) com os "Pikes" de Breccia e López.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:26 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Outros países

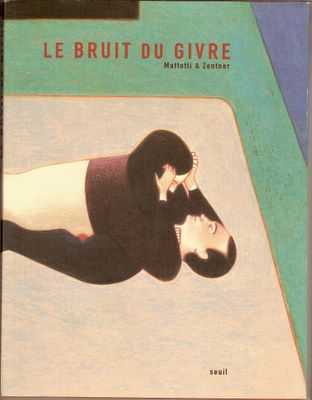

Deste lado do espelho. 16 notas a propósito de Le Bruit du Givre e Doutor Jekyll & Mister Hyde.

1. Fragmentado ou não, ferido ou saudável, julgo que a existência de um possível “espírito europeu” se notará sobretudo em obras de arte que expressem não só na superfície essa europeidade, mas também em que os seus mecanismos e consequências o corroborem.

2. O processo de trabalho do álbum Le Bruit du Givre é por demais conhecido e remeto a outras leituras para os interessados. Mas para quem não quer procurar, ficam aqui as palavras-chave desse processo: convite pelo jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung para fazer uma história de banda desenhada num suplemento a cores durante 24 Domingos; encontros regulares entre os autores; criação da obra apenas durante esses encontros; estruturação e avanço na história durante a sua publicação; sucesso de atenção pela parte do público e da imprensa. A sua edição em livro respeita tudo o que foi publicado no jornal: duas páginas, com duas vinhetas cada uma.

3. Se é verdade que ambos os trabalhos referidos, Le Bruit... e Jekyll..., convidam Mattotti de novo às (primárias, vivas, gritantes) cores nos seus trabalhos de banda desenhada, não quer dizer que ambos tenham as mesmas cores. A adaptação de Stevenson é bem mais sombria, sangrenta, e as cores tornam-se signos disso mesmo, tal como Le Bruit... permite um uso mais diversificado e em “verso branco” de todas as cores.

4. Le Bruit...: As histórias do Imperador Liu e dos três homens descoroçoados são um recurso clássico ao mise-en-abîme. Julgo que era Gide quem gostava de ler livros com temas ou locais que estivessem o mais afastados possível do espaço onde os lesse...

5. Terão significado os nomes? (pergunta ambígua): Um Samuel que interpreta, uma Alice que parte, um Marco que guarda uma Cléopatra, uma Dana que apenas observa...e Darko?

6. As metáforas, como sempre, são visuais, como contrapeso a um texto aparentemente simples, mas poético pelo seu despojamento. A complementariedade entre texto e desenho é aqui máxima. A cumplicidade e a voz dos autores é confundida em absoluto, parece-me.

7. Mecanismos de cegueira: não se opta pela facilidade de, p.ex., vinhetas a negro, mas há a subtileza de nas pranchas a seguir à “cura” haver mais luz que sombra, balançando o que se passara no anterior. Ou é a minha leitura?

8. As sensações vão muito além do visual, mesmo além da sua ausência, como quando durante a cegueira de Samuel Darko. Baudoux & Jadinon já se referiram antes ao título duplamente “sonoro e térmico” (Le Bruit... traduzir-se-á por O Ruído da Geada, em espanhol é El Rumor de la Escarcha), mas ascendem a deuterogonistas os medos, a memória, o desejo, o apagamento deste último, etc.

9. A associação da plasticidade fantasmática de algumas das pranchas de Mattotti à obra de Hopper, feita por Thierry Groensteen, faz todo o sentido. A narratividade que se parece impôr na telas do famoso pintor americano, e em Mattotti, sobretudo em Le Bruit.., parece elevar as vinhetas deste àquele tipo de imagens mitificadas, e separadas da narrativa onde se inserem, que Fresnault-Deruelle lê em Hergé.

10. O rosto da mulher que se julga procurar, Alice, nunca é total e claramente visível: é como se essa não-representação fosse já um indício da falsidade da busca, de que toda a história não tem esse fim banal. O rosto das restantes personagens, sobretudo da principal, também surge por vezes com uma máscara sobreposta, um círculo de vermelho, uma mancha de cor (manchas de cor sobre manchas de cor, afinal): é que a naturalidade não é para aqui chamada na sua representação plástica; tudo assume um signo que funciona no interior da história, um pouco como penso que as referências culturais externas funcionavam nos filmes de João César Monteiro: não são para ser levadas no seu sentido mais denotativo, chão, mas sim para serem entendidos como uma plataforma para uma outra leitura desviante do que se apresenta à superfície da leitura/olhar. Estas máscaras, será escusado dizê-lo para quem conhece a obra de Mattotti, são signos repetidos e típicos na sua obra, desde Feux até aos seus projectos de desenhos animados (Barbablù) – o que será talvez uma herança hiperbolizada de Alberto Breccia (a quem dedica Jekyll...) e José Muñoz, referenciando ambos na entrevista incluída nesta SI.

11. Em questões de adaptação, não me parece que Jekyll... traga de facto uma nova dimensão à novela de Stevenson. A dicotomia entre o Bem e o Mal Absoluto não funcionam, muito menos nestes nossos tempos – na estética, na política, na vida - que merecem maior e mais claro discernimento. A comparação da imoralidade de Hyde – brutal, se não mesmo animal, precisamente daquele bom chefe de família que sente uma atracção vertiginosa pelo “socialmente proibido” - com a amoralidade daqueles que vivem num bas-fond por necessidade não é explorado.

12. Ser a acção transposta para os anos 20 de uma Europa central (isto é, não periférica), ajuda em quê? Exercício formal, infértil porém. As homenagens à imagética de Georges Grosz e Otto Dix trarão algum novo domínio ao enredo?

13. Há uma outra referência à mais recente história da arte presente em Jekyll..., ainda que mais tangencialmente: Francis Bacon. Como o pintor inglês, Mattotti – consciente ou não - busca afinidades através da sexualidade atroz, isto é, que não passa pelo erotismo (social, humano), mas se deixa antes prender a um impulso mais básico, aqui absolutamente animal; certos pormenores gráficos como o apagamento de secções do corpo ou a sua transformação em símbolos ambíguos entre o corpo e estados da alma, e para ser claro, estou a seguir as lições de Deleuze sobre Bacon. Aliás, a carne do homem e do animal estão também neste livro unidas, em “uma zona de indiscernimento mais profunda que toda a identificação sentimental: o homem que sofre é um animal, o homem que sofre é um homem. É a realidade do devir.” (Deleuze, Francis Bacon. Logique de la Sensation. Seuil: Paris 2002; p30).

14. Já para não falar das mesmas revisitações de Bacon à história de arte para lhes propor um novo domínio, tal qual Mattotti faz nos seus trabalhos. Porém, ao contrário de Bacon, as imagens de Mattotti, sobretudo em Le Bruit..., são narrativas em si, mesmas: daí citar Hopper, daí citar os alemães... É a questão que também Deluze alerta para a arte de Bacon ser “figural” e não figurativa (narrativa como um dos possíveis sinónimos): a banda desenhada não pode deixar de ser figurativa (neste preciso sentido) sem deixar de ser também banda desenhada.

15. Jekyll não se redime: não há aqui nada que remeta ao problema da “dupla personalidade” (talvez O tema da banda desenhada de super-heróis norte-americana); apenas uma que se versa sobre a outra, afogando-a, e logo a seguir, o movimento contrário, até à anulação de ambas. Mais, se há uma dualidade, então essas qualidades que emergem em Hyde já existiriam em Jekyll: no álbum, não emerge um desenho do outro; apenas se apresenta uma interpretação simples.

16. Desfazendo toda essa leitura, porém, está a liberdade total que criadores experientes como Mattotti e Kramsky, cuja relação de trabalho já é longa, têm. E a mutável figura animalesca de Hyde parece querer mostrar essa mesma liberdade, já que um corpo multímodo expressa isso mesmo.

Le Bruit du Givre foi publicado pela Seuil, e Doutor Jekyll & Mister Hyde, em Portugal, pela Devir/Witloof. (este artigo-ensaio foi publicado na Satélite Internacional #4)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:26 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: Itália

Cinderalla/Hansel & Gretel. Junko Mizuno (Viz Communications)

Um dos problemas mais fascinantes na discussão das artes são as teorias dos géneros, isto é, de que forma elegemos certos princípios, características, elementos – usualmente fazendo distinções entre elementos “formais” e elementos “de fundo” ou “de conteúdo” – que permitem organizar textos, obras, exemplos dessas mesmas artes em categorizações. Isso apenas ajuda à História da Arte, à temporalização superficial desses mesmos textos e obras, enfim, a uma certa forma limitada de ver as coisas, ou de as organizar em colecções. É um autor tão importante como Walter Benjamin que alerta para o profundo abismo que separa a História de Arte de uma verdadeira problematização das artes que pode ser garantida pela Crítica, ou aproximações filosóficas das Artes. Onde um tenta arrumar, a crítica desarruma para tornar mais vivo.

Não é segredo nem inédito a ideia de que o século XX foi testemunha precisamente do fim das ainda possíveis categorizações e generalizações das artes. Se ainda se poderia, com Hegel, até meados ou quase fim do século XIX, falar de “formas adequadas”, de “equilíbrios entre a forma e o conteúdo”, o novo século – não obstante a tentativa, própria ou imposta de fora, de instituir “ismos” – veio colocar apenas dúvidas sobre a mesa. Dúvidas cujo objectivo não seria serem resolvidos mais tarde ou mais cedo, mas sim criar sempre, permanentemente, novos problemas sobre os anteriores.

Há óbvias diferenças entre a banda desenhada enquanto modo de expressão e outras artes, mais “antigas”. Precisamente porque a pintura (nem sempre a mais considerada das belas-artes), a escultura, a música, etc. Atravessando séculos de regras a priori de harmonia e equilíbrio, o choque provocado por artistas tão díspares como Debussy, Stravinsky, van Gogh, Duchamp, Moholy-Nagy, etc., foi bem mais sentido. A banda desenhada (e em certos aspectos o cinema e as outras futuras artes novas), uma vez que surgiu tardiamente, incorporou a surpresa da experimentação logo como condição da sua própria vida. Winsor McKay foi um experimentador exímio, mas o seu trabalho não surgiu como “choque” nem “corte”, precisamente porque a linguagem em desenvolvimento da sua arte aceitava essas inovações como regras intrínsecas do jogo.

Seja como for, as imposições técnicas e sobretudo as de mercado trariam a necessidade de criar “géneros”, ou textos cujas estruturas e temas fossem mais ou menos correspondentes às expectativas de um leitorado, e um vez que a sua esmagadora produção estava (e está) relacionada com um mercado de entretenimento de massas, não será surpreendente notar que a maioria das coisas são banalmente “genéricas”. É assim que se separa o trigo do joio, ou trabalhos verdadeiramente inovadores de simples epígonos de coisas já vistas e batidas, criações de banda desenhada de escaparate e verdadeiros autores. A felicidade contínua de um leitor crítico de banda desenhada está em descobrir autores que colocam tudo isso em suspenso, complicando as questões: McKay, Herriman, King, Tezuka, Barks, Crumb, Vaugh-James, Ware. E depois há aos autores que, mesmo não sendo (ainda?) esmagadores, ainda assim reservam surpresas e soluções interessantes e reveladoras de problemas ainda não resolvidos da linguagem desta arte: Mazzucchelli, Sikoryak, José Carlos Fernandes, Clowes, David B., Turunen. E Junko Mizuno.

Nascida em 1973, a carreira de Mizuno começou como a de desenhadora de characters, isto é, inventora gráfica de personagens cuja função era decorar certos produtos, para merchadinsing próprio ou alheio – neste caso particular, uma colecção de CDs, intitulados Pure Trance. Todos conhecerão outros exemplos, com a Hello Kitty em primeiríssimo lugar, mas onde se podem incluir a Pucca, a Emily, e a série Monsterism de Peter Fowley. Hoje, Mizuno é autora de uma dezena de livros de mangá e ilustração, design de produtos e a sua própria colecção de bonecos.

O que tornava apelativo a um largo público o trabalho de Mizuno era precisamente o de mistura de géneros: os seus desenhos partilhavam do cute ou kawaii, em japonês, condição sine qua non para o sucesso dessas personagens (as raparigas têm enormes olhos vidrados e não têm nariz ou é só um pontinho), do sexy (possuem enormes peitos róseos e cabeleiras fulvas), da moda mais hip (da melhor produção de Shinjuku), do grotesco (normalmente com chupa-chupas em forma de caveira na mão, ou a injectarem drogas inomináveis ou a vampirizar pobres e indefesos ursos)...

O próximo passo foi a da criação de mangás. A série com maior sucesso no Japão, e que lhe valeu atenção nos E.U.A. e na Europa – e rápidas traduções – foi a trilogia das adaptações de famosíssimos contos infantis: a Gata Borralheira com Cinderalla, a Pequena Sereia com Little Mermaid e Hansel & Gretel. A estrutura básica é idêntica, mas Mizuno muda o ambiente, os elementos, os detalhes, e até mesmo as raças – Cinderalla é uma espécie de zombie.

Os nossos olhos não se conseguem adaptar ao choque permanente do que nos surge como um desenho simples, de linhas suaves e cores vivas, no mais inócuo e anestesiante dos mundos publicitários, mas que retratam acções violentíssimas e abjectas: canibalismo, roubo de órgãos, drogas, sexo inter-espécies, vómitos, abusos sexuais, Sado-masoquismo, entre muitas outras perversidades divertidas. Se bem que já existissem outras autoras japonesas que trabalhavam as expectativas do que as mulheres “deveriam” fazer em termos de banda desenhada – penso em “Carol” Shimoda Emiko e Milk Morizono, por exemplo -, Mizuno leva essas expectativas a um grau mais forte, por um lado pelo desenvolvimento gráfico a que se permite, detalhado, com vinhetas construídas até aos mais pequenos pormenores, por outro pelas pequenas desconstruções que faz desses mitos modernos. Este tema, da bd no feminino, infelizmente continua a ser alvo de discussão, como se não bastasse o trabalho de mulheres tão distintas como Julie Doucet, Jill Thompson, Marjane Satrapi, Alice Geirinhas e Isabel Carvalho, das contemporâneas, para desarrumar a loja.... Como não poderia deixar de ser e ainda bem, Junko Mizuno também contribui para essa baralhação.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:25 da tarde

6

comentários

![]()

Etiquetas: Japão

Jimbo in Purgatory. Gary Panter (Fantagraphics)

É estranho, divertido e misterioso que a verve iconoclástica de Panter possa atravessar referências da Alta Cultura mas se mantenha acesa e, até mais, reforçada por esses comparsas - iconoclastas alguns deles em seu direito (Chaucer, Swift, Lear, outros). É como se, uma vez que a norma é ser-se hoje "do contra", "diferente", "alternativo", "deconstrutor", Panter reavesse estas poderosas armas e nos mostrasse um objectivo bem mais ambicioso e para além de meros umbigos.

Panter faz atravessar Jimbo, a sua personagem predilecta e de longa data, uma espécie de Mastroiani dos seus esparsos filmes, fazendo de si mesmo em cenários diversos, por um avatar do Purgatório, cuja primeira raiz é a de Dante, sem dúvida, mas que beberá de muitas outras fontes. O exercício de caça às fontes é, para além de ridículo, desnecessário, já que este livro é precisamente uma colagem brut de citações provindo das mais variadas obras, todas elas referenciadas no fim de cada página. Desde a Bíblia a clássicos literário europeus, passando por letras de canções pop-rock a afirmações de estrelas de cinema, todos os textos entram num diálogo relaivamente alucinado, mas todos vogando o mesmo centro, que é a pequena travessia de Jimbo por estas divinais/infernais paragens. Este é um retrato precisamente daquilo que faz a nossa Cultura, que é a sua concatenação e mistura, não necessariamente harmoniosa.

A última página é reservada a uma colecção de vinis prezados por Panter, talvez tão prezados como os livros o eram por Próspero, "acima do seu ducado". E é como se saltando dos vários géneros musicais para outros, como se ziguezagueando por entre os diversos artistas, como se desligando um tom para começar num outro fosse a condição necessária à nossa vida: múltipla, diversificada, impregnante entre si.

Por um lado, este é um livro ilegível - até qe ponto conseguimos ler citações atrás de citações? -, mas por outro é essa mesma catadupa de textos e imagens que o torna uma espécie de mandala a contemplar de vez em quando e revermo-nos a nós próprios no vórtice do(s) nosso(s) mundo(s), para o qual Panter sempre contribuiu e contribui (Cola Madness, por ex.), mas ao qual aponta sempre o dedo acusador, desviando-lhe os centros...

(nota: a capa de JiP tem um maravilhoso dourado. Como não sou ás do scanner, esta reprodução - a 128ª - ficou neste estado. O livro tem 44 por 31 centímetros, por iso não repetirei a dose.)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:25 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: EUA

2 de maio de 2005

La Goule. Christophe Merlin e Agathe de la Boulaye (Casterman)

Parece-me a mim haver um divórcio entre o propósito das imagens e os textos que supostamente as complementariam. Todos e quaisquer artistas (e mesmo as pessoas) são únicos, singulares, irrepetíveis. É um facto. Mas isso não impede que nas artes não nos possamos permitir agregar famílias inteiras à volta de um determinado elemento, que nos convenha à nossa visão organizativa da mesma. É difícil fazê-lo, e eu não consigo escapar desse movimento Uma dessas linhas organizativas é o estilo: ora, esta ilustradora recorda-me alguma produção, que em Portugal tem representantes em Miguel Rocha e Filipe Abranches. Mas enquanto estes fazem reverter toda a indefinição de uma imagem para um preenchimento do que se constrói na mente do leitor/espectador, aqui surge quase como que um mero pequeno prazer do olho, superficial, portanto... Outro aspecto é o vago e o flutuante do enredo, que claramente “pretende” lançar-nos numa fronteira entre o sonho e a vigília, num entrelaçado dos diversos desejos das personagens (de amor e vida pela própria Goule, de morte pelos locais, de encontro físico pelo forasteiro Max e pela irmã do mecânico...), num movimento superficial de vitória de Eros sobre Thanatos. Mas as pretensões, quando surgem mais em forma das cordas do que das marionetas em acção, de pouco servem.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

3:48 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: França-Bélgica

Lettres d'un temps Éloigné. Lorenzo Mattotti; com Giandello e Ambrosi (Casterman)

A primeira impressão, superficial, é de que estas histórias curtas foram colocadas lado a lado num só álbum por razões de semelhança. Todas estas histórias parecem ter elementos em comum: uma viagem, um interlocutor afastado no tempo ou no espaço, ou ambos), amores que apenas sobrevivem e se consolidam pela ausência dos amantes, sensações que passam pelo corpo físico para atingir outros corpos.

Não há como não fazer aproximações a filmes-diário (cujo caso paradigmático me parece ser Sans Soleil, de Chris Marker), cujas memórias de uma pessoa servem para retratar a de uma outra. Aqui há diálogos cujo segundo interlocutor jamais está presente, precisamente porque estará sempre presente em nós mesmos, leitores. No entanto, não se trata de questões de completar a história através de nós mesmos, mas sim olhar esse vazio e preenchê-lo com a nossa vida, iluminando assim a vida do próprio livro... não são “obras abertas”, mas “generosas com os seus vazios”. Pessoalmente, parece-me que é na primeira estória a sequência da transformação do corpo dolorido em alucinações o maior assombro desse sentido.

Originalmente, foram estas curtas histórias publicadas na revista (À Suivre), e aqui apresentam-se com pequenas alterações de arranjo gráfico, que não nos importa cotejar para já. Um reparo da ordem do moral a fazer é, porém, o seguinte: ao passo que há uma certa humildade e respeito da parte de Frank Miller em convidar surgir na capa de 300 o nome da sua colaboradora (e mulher), admitindo que a cor representa um elemento fulcral à legibilidade do mesmo (e como em Mattotti a cor é expressão quase pura!) é um pouco absurdo ver como nesta edição os nomes de Lilia Ambrosi (a ex-mulher, com quem já assinou outros livros, como O Homem à Janela, editado em Portugal pela Fenda) e Giandelli, enquanto escritores, é apenas deixado nas folhas de apresentação de cada uma das histórias.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

3:47 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: Itália

1 de maio de 2005

300. Frank Miller; com Lynn Varley (Dark Horse/Norma)

Retratar o Outro é sempre difícil, pois não somos o Outro. Retratar o Outro sendo esse Inimigo será ainda mais difícil, pois temos de atravessar outros ecrãs (o ódio ou o desprezo, ou ambos).

Já disse isto e repito-o: as generalizações são perigosas, porque obrigam-nos a contornar a diversidade e a desenhar uma linha que, na verdade, não desenha nada. Mas aqui vai: é raro conseguir ver os Norte-Americanos a retratar o Outro enquanto um ser humano completo. Sobretudo nas chamadas “indústrias do entretenimento”, as mais das vezes propensas à redução desse Outro a uma ou duas linhas de conduta, normalmente uma moral muito simples, e que é fácil – impossível doutro modo! – odiar, desprezar, desejar vencer. Esse outro já foi o Índio Selvagem, o Negro Incivilizado, o Negro sem educação, o Comunista odioso, o Japonês desonrado, o Alemão acrítico e cruel, e mais recentemente é ou o Árabe Passional e Fundamentalista, ou o Britânico Blasé, ou o ex-Soviético Corrupto, entre outros etcs.

Quando se dedicam ao retrato de outras civilizações e outras Histórias, não é de menor importância as selecções que fazem das memórias alheias a recontar nem do programa político a que reduzem essa mesma narrativa – vejam-se os inúmeros filmes contando a “vitória” dos americanos sobre o destruidor nazi, ou a vingança necessária em relação ao Vietname, ou como perderam a inocência (perdão?) com Pearl Harbour... Éloge de L’amour, de Godard, apresenta uma cabal crítica dessa mentalidade.

Frank Miller sabia que se ia meter num cabo dos trabalhos quando se apresentou frente às pranchas a desenhar 300, o recontar de um dos mais marcantes episódios da história militar e estratega dos anais da civilização europeia, senão mundial. Algumas das peripécias e “hate mail” foram sobejamente discutidas em fóruns, no The Comics Journal, e outros locais. A eles remeto. A breve leitura que aqui quero fazer escapa ao terreno imediato da banda desenhada, pois é uma leitura que quero fazer ao longo de outros textos.

O problema remete-se precisamente ao mesmo que Heródoto levanta, com as suas Histórias. Apesar desta obra ser considerada como a primeira História, ela levanta no entanto grandes diferenças do trabalho contemporâneo do historiador enquanto distanciação (que nunca o foi e cada vez menos o será). Resumindo na fórmula mais repetida nas introduções ao autor, trata-se menos de uma descrição desapaixonada dos eventos que fizeram embater as forças helénicas às persas do que uma espécie de discussão geral – passando pela antropologia, a moral, os costumes, etc., o tal “retrato” do outro – de dois sistemas ideológico-políticos que resolveram medir forças no campo de batalha: por um lado, a democracia grega, por outro, a monarquia absolutista oriental dos Persas de Xerxes, seu rei. O mesmo tom, ainda que com objectivos diferentes, é o que perpassa Os Persas, tragédia de Ésquilo apresentada anos antes, em 472 AEC. “Não são escravos nem súbditos de homem algum”, diz o mensageiro persa à rainha dos Persas, Atossa.

Hérodoto, enquanto “historiador” e “grego”, fala de Xerxes de forma menos simpática, mas é isso relacionado com a crítica geral à sua proverbial crueldade e falta de humanismo, contrastando abertamente com o respeito que o mesmo autor devota a Dário, pai desse rei (v. Histórias, Livro I, §183; é a partir do Livro VII que se conta a guerra, e a partir do §204 que se centra nas Termópilas). Xerxes, acrescenta Heródoto, é um nome que significa “Homem de Guerra” (Hist., Lv. 6, §98)

Miller parece ter-se atido apenas a uma posição extrema e externa. Xerxes nunca é retratado de perto, apenas como o distante, cruel e corruptor inimigo dos machos puros que são os Espartanos. Volta não volta, Miller mostra o seu chauvinismo moral nestes elogios a um certo militarismo serôdio, homofóbico (encerrando em si mesmo uma homossexualidade latente, discutido pelos especialistas na vida espartana), etc. O mesmo sucede com as aparentemente inócuas fantasias que nos enchem os dias, das versões fílmicas dos livros de Tolkien ou alguns filmes de Mel Gibson à Tróia com Brad Pitt, que, apresentando-se como distracção, entretenimento, encerram em si a mais odiosa das apologias da violência – que comemos alegremente, porque é “fixe”, “para passar o tempo”.

Os Persas de Ésquilo é a única tragédia que se baseia em eventos relativamente contemporâneos e encerra em si vários aspectos dignos de nota (uns técnicos, outros diegéticos, como o recurso a um fantasma). O tema dessa peça é sobretudo o pecado da hubrys de um só homem, Xerxes. A sua própria mãe, Atossa, mãe de Xerxes, pressentindo o problema, perguntará ao mensageiro das más-novas: “Diz-me quem deu início à luta, os Gregos ou o meu filho, certamente orgulhoso do número das suas naves?”. O pendor é, portanto, sempre o de um povo livre versus um único soberano que, imitando os deuses, de alto se arrisca a despenhar.

300 de Miller foca sobretudo o papel suicida das tropas lideradas por Leónidas, e sublinha-se até à exaustão o facto de quem, apesar de saberem qual o desfecho, o papel de um soldado é o de morrer honrado (já em Martha Washington e o Batman de 50 anos se repetiam essas fórmulas...): Honra, Dever, Glória, Combate e Vitória são os títulos dos capítulos. Se calhar, se eu disser “objector de consciência” ainda levo um murro... É capaz de facto de montar um belo espectáculo ver homens a matar e a morrer com honra, mas não deixa de ser uma apologia pouco humana a um certo tipo de violência. Não vivi em guerra, nem a idolatro.

Artisticamente, o livro ganha sobretudo com as cores de Lynn Varley, cujo nome surge na capa, já que os desenhos de Miller parecem cada vez escapar mais para uma hipérbole física que respeitará as pulsões de um adolescente, mas de certa forma apaga os valores que o seu primeiro realismo e o subsequente desapertar da linha tinham instituído.

Nota final: esta é uma das poucas vezes em que falo de uma edição portuguesa de uma obra estrangeira. Tal facto prende-se ao facto de que pretendo dar conta dos trabalhos mais recentes a que tenho acesso, estando as edições portuguesas algo “atrasadas” em relação a essa pertinência do olhar que pretendo construir. Esta excepção prende-se com vários factores, nada importantes para os partilhar. Não é, porém, qualquer tipo de atitude negativa à partida perante o mundo editorial português de banda desenhada, cuja discussão seria pertinente, mas não aqui. Mais uma nota à tradução: sendo eu tradutor também, ou aspirante a, sei que nos deparamos sempre com desafios fáceis de serem criticados por quem normalmente nem sequer dedica um grama de mente a pensar sobre eles. Fica aqui uma palavra de amizade ao Vasco, que restitui os maneirismos de Miller ao português.

A versão citada de Os Persas é a de Urbano Tavares Rodrigues, disponível na Editorial Inquérito.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:57 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA, Mainstream

Aqui no Canto #3. João Rubim e amigos

Já disse mais abaixo o que tinha a dizer dos fanzines, em termos gerais, incluindo esses estranhos objectos fotocopiados e agrafados de que os livreiros têm... receio. Mas há uns mais fanzines que outros, isto é, exercitam as suas liberdades de uma forma mais profunda que outros, liberdades que melhor se exercitam quando acompanhadas de um permanente encolher de ombros e por um simples mas poderoso - desejo em fazer.

Este é o terceiro gesto de João Rubim na edição do seu fanzine Aqui no Canto (de que existe um site companheiro, em www.aquinocanto.do.sapo.pt), e no qual conta com a ajuda e contribuições dos seus amigos Manel Brito e Mina Anguelova. Todos eles me parecem cultores de um estilo muito despojado, a que poderíamos agrupar, se o desejássemos, em generalizações como "esferográfica selvagem", "arte brut", até "punk", se quiserem, nos dois sentidos, o geracional e o de atitude indomada. Mas essas generalizações de nada ajudariam às expectativas que estes jovens revelam criar em nós, seus leitores imediatos. Todavia, o que vejo a acontecer aqui é precisamente uma energia indomada que se poderá revelar mais tarde com um poder de criação merecedor de um "canto" mais central. Não é que os deseje lançar imediatamente nos píncaros, mas acredito que toda a atenção que se lhes vote nestes primeiros passos públicos venha a ser recompensada de formas mais acabadas no futuro.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:12 da tarde

0

comentários

![]()

Capitão Crica Ilustrada/Mesinha de Cabeceira 19.3. Vários (Chili Com Carne)

O último terço do último avatar da Mesinha de Cabeceira - desta feita baptizado como Capitão CriCa Ilustrada - está por aqui para novamente desarrumar as estantes. Apesar de haver trabalhos para todos os gostos (ou para os desgostos, dependendo do campeonato), as minhas preferências recaem nos trabalhos de André Lemos, que vai apurando o seu trabalho gráfico através da adaptação de um dos mais interessantes livros de Charlotte Chrétien d'Arcitiére (editado em Portugal na Montesinos) e na Joana Figueiredo que parece ir colocando as cartas que possui de maior valor na mesa. Há os cúmplices do costume (André Ruivo, Nuno Valério, Pepedelrey), os internacionais emprestados (Mike Diana, Tatiana Gill), e alguns novos valores (João Rubim, Francisco Sousa Lobo). Mas são todos dignos de nota e de leitura. Se houver dúvidas quanto à minha história desenhada pelo Marcos Farrajota, garanto-vos que estou pronto a negar em tribunal quaisquer acusações.

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

7:06 da tarde

1 comentários

![]()

Etiquetas: Antologias, Portugal, Zines

Príncipe Valente 1943-44. Hal Foster (Livros de Papel)

Uma das possíveis maneiras de definir um clássico seria a atenção à sua capacidade de nos deixar sem fôlego. Não porque seja abusiva e nos consuma o ar que nos cabe no mundo, mas porque nos alerta subitamente termos mudado de atmosfera, e demorarmos tempo a encontrar um ritmo que nos ajude a sobreviver nela. É o mesmo que acontece no mergulho com garrafas: parece que precisamos de voltar a aprender a respirar, mas basta fazê-lo tal como o fazemos todos os dias, simplesmente fazemo-lo num meio diferente, todo um outro mundo. (Mais)

Publicada por

Pedro Moura

à(s)

5:05 da tarde

0

comentários

![]()

Etiquetas: EUA